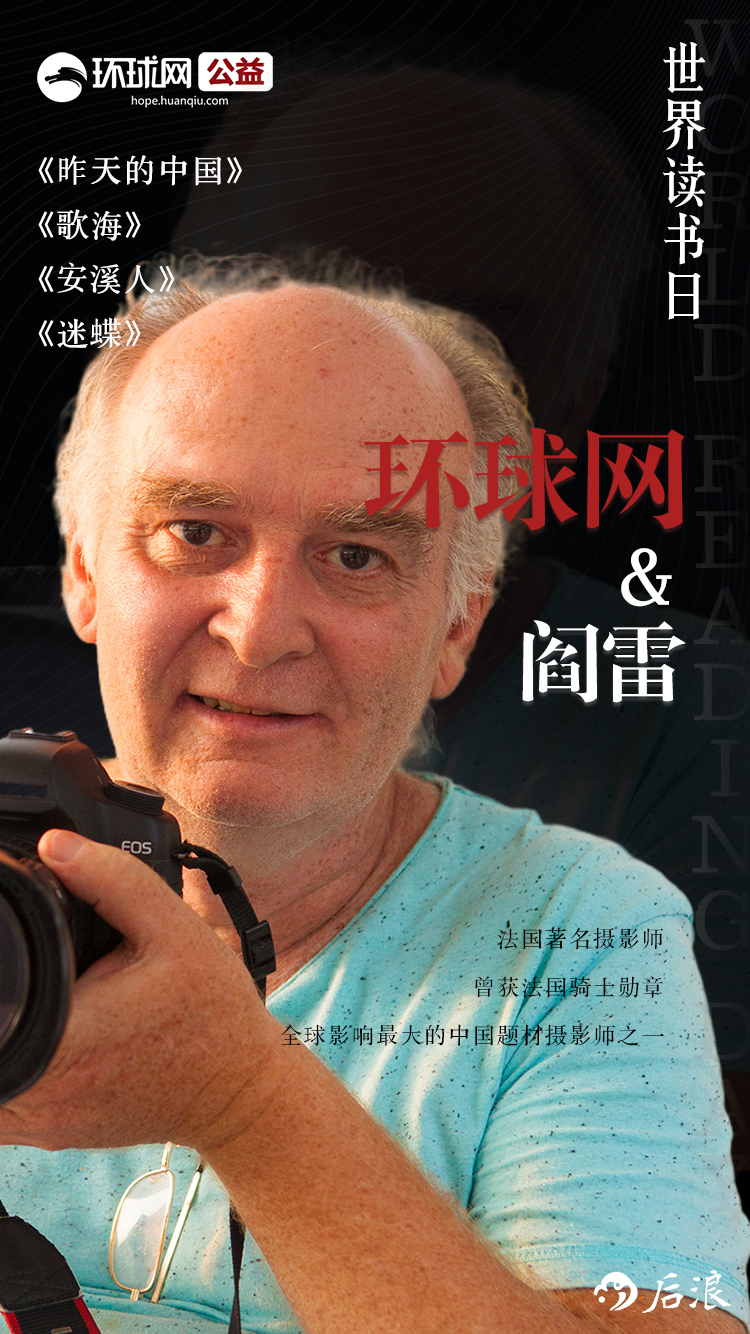

【环球网报道 记者 赵鹏】“拍摄中国题材最优秀的外国摄影家”之一的阎雷(Yann Layma),其摄影集《中国》在全球六个国家发行了几十万册。他也是列入世界遗产名录的云南红河哈尼梯田文化景观的发现者、记录者。阎雷(Yann Layma)的足迹遍布中国城乡各个角落,从首都北京到侗族山寨;从当年大同蒸汽机车厂到改革开放的热土深圳;从上海第一家股票交易所到云南哈尼梯田……阎雷(Yann Layma)用镜头捕捉并记录了中国社会的历史变革,为改革中的中国和中国人留下了珍贵的历史记忆。

中国在叫我 我应该来

1979年,当中国一夜之间突然向世界敞开它的大门,批准第一批旅游签证时,当时17岁的阎雷(Yann Layma)听到这个消息,就做了一个奇怪的梦,仿佛体验了一把类似主显节一样的经历,梦见自己在中国生活。那时的他就在想要学习摄影,要学习中文。

这之后,阎雷(Yann Layma)开始学习中文,并在马克·吕布等摄影大师的指导下学习摄影并一度成为时任法国总统密特朗的摄影师。1985年,阎雷(Yann Layma)第一次以自由摄影师的身份来到中国,从此开启了中国拍摄之旅。他的第一次中国之行待了六个月,并由此坚定了他要用一生的时间拍摄中国,用镜头向世界介绍中国的想法。

30多年来,他的足迹踏遍中国的每个角落,在广袤的土地上拍摄了60多万张照片。丰富的阅历成就了阎雷(Yann Layma)独特的视角。改革开放以后,中华大地呈现出对于变革的激烈的渴望,各种新鲜事物也层出不穷地涌现出来。

记忆中的八十年代生活

对于很多中国人来说,过去的岁月,可能早就在时间的洪流里变得支离破碎,只能从偶尔闪现的记忆片段里,去仔细打捞过去的幻影。但那段天真快乐、朴素温情的小美好,却在阎雷(Yann Layma)的相机里完完整整地保留着。

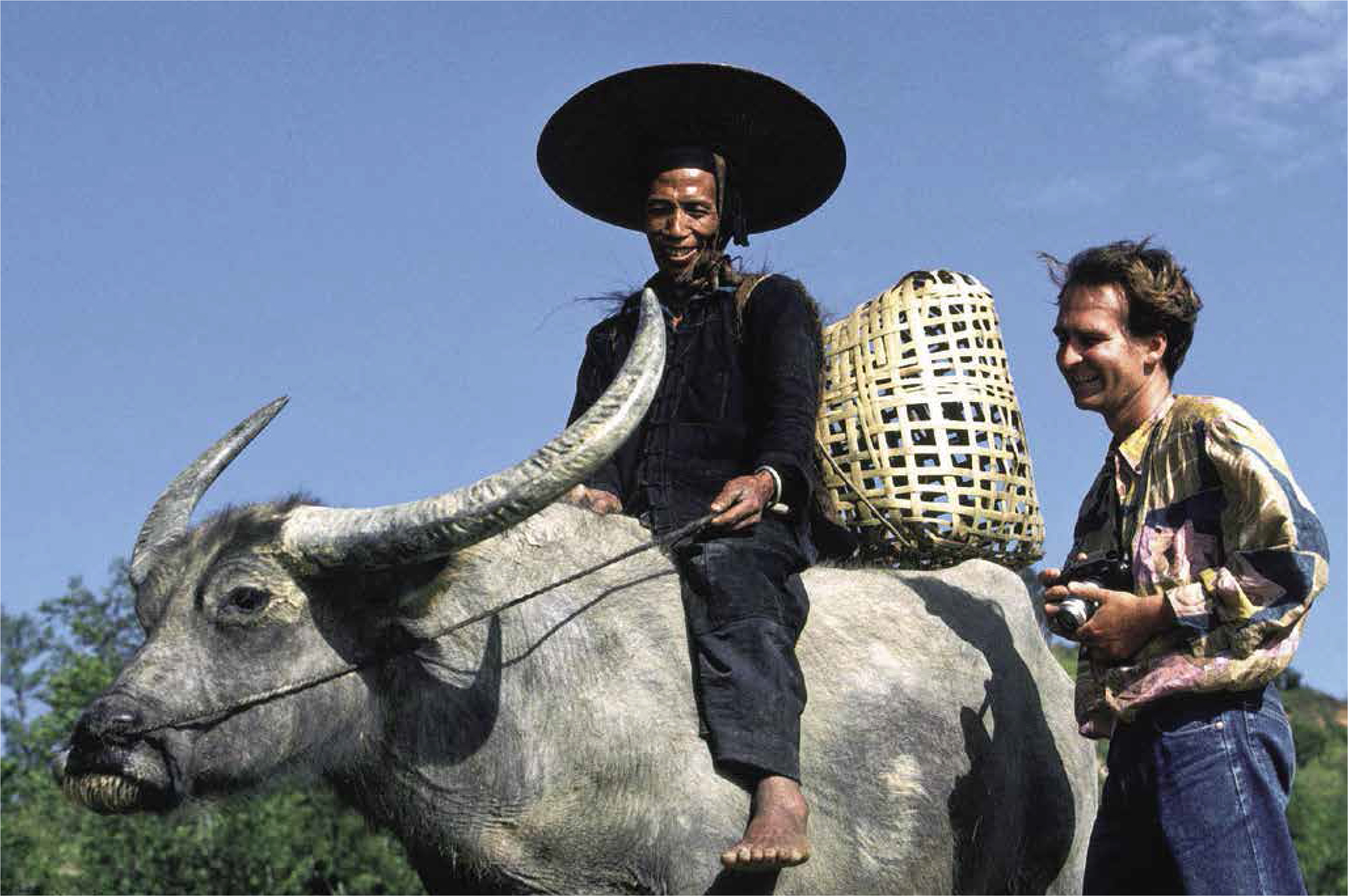

上世纪80年代,一个挂着徕卡相机,脚蹬一辆破自行车,对着中国各种特色建筑或风土人情东张西望,时不时按下快门的法国人——阎雷(Yann Layma),他亲眼见证着、亲身感受着中国的变化。阎雷(Yann Layma)对环球网记者说:“1985年,在北京、上海,一出门,大概有一千多个人在看我们,说‘外国人,你看有大鼻子’什么的。跟我们不一样,穿衣服不一样”。

但在阎雷(Yann Layma)的记忆中,中国一直都是非常安全的,对外国人特别欢迎,特别开放,很容易合作。阎雷(Yann Layma)补充道:“拍摄中国人时,他们会(对着镜头)笑,他们很高兴。在中国很舒服。我还可以把照相机放着不管,上一个厕所,回来照相机照样还在。如果忘带什么东西,也会有人叫住他:‘哎,老外你忘了这个’。”

多年的拍摄生活也让阎雷(Yann Layma)对中国有着特别的感情,“我在中国很舒服。我喜欢吃烤鸭,吃中国菜。我喜欢中国的朋友们,很放松,一起出去玩、拍照,在街上特别安全。随便怎么拍,人很开心,很热情,我很高兴,感觉很好。”

我是外国了解中国的眼睛

1988年,阎雷(Yann Layma)在广西三江和贵州黎平一带拍摄侗族的生活。在这里完成的摄影画册《歌海木寨》引起轰动,外国游客和文化人类学者蜂拥而至。

1993年,阎雷(Yann Layma)在哀牢山足足待了6个月,以《山的雕刻者》为主题,完成一部纪录片、一本画册、一部游记以及近万张照片。第一次对西方媒体全面展示了这些气势磅礴的梯田和世代扎根于此的哈尼风情。云南哈尼梯田也被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

上世纪80、90年代外国杂志的中国照片,大部分都是阎雷(Yann Layma)拍摄的。那个时候他每年至少来中国两次,有时会待半年以上,即使是身患严重抑郁症的几年间,也没有间断。2000年因为在法国拍摄很紧张,导致他饱受抑郁症的折磨。可是他每当来到中国却很开心、很舒服。

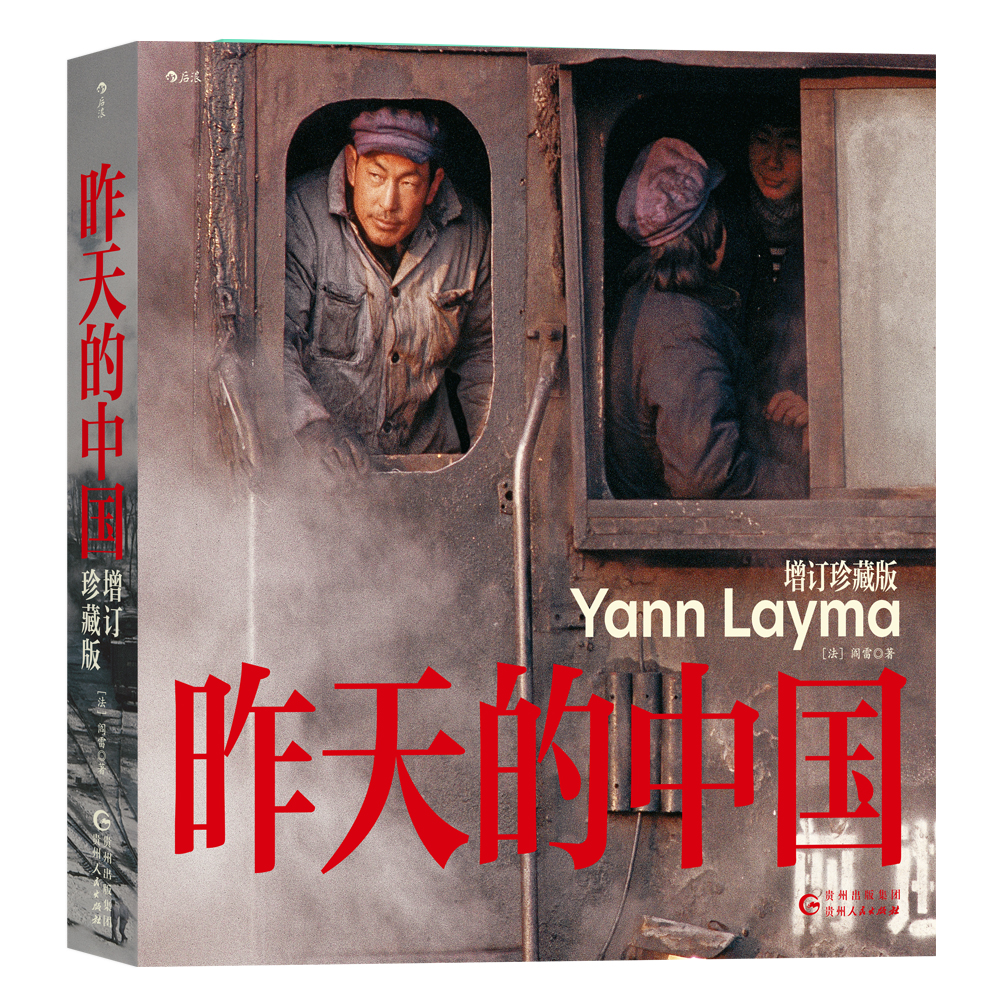

现如今,很多外国杂志都停刊了,大家都习惯上网了,阎雷(Yann Layma)说:“几乎没有任何一家杂志社肯花钱让一个摄影师来中国拍照。”所以,阎雷(Yann Layma)开始筹备自己的画册和影展,先后出版了4本关于中国的摄影著作——《KALTEX在中国》《歌海木寨》《壮丽的中国》《中国》,三十年摄影精选《昨天的中国》,后续《昨天的中国:增订珍藏版》(贵州人民出版社,2023年),又收录了上百张新增照片,并对整体内容编排、页面布局和设计等进行了优化升级。

《昨天的中国:增订珍藏版》(贵州人民出版社,2023年),分为围绕地方风光的“昨天的故乡”和围绕人文风俗的“昨天的我们”两辑,从北京到桂林,从上海到延安,从田间的勤苦劳作,到酒席上的欢声笑语,全面呈现1985—2000年间处于转型期的中国的日常生活、经济起飞和社会巨变,用镜头为整个中国创作一幅无比鲜活、富于生命力的肖像。

阎雷(Yann Layma)对中国充满了感情,四十年间足迹踏遍中国的每一个角落,敏锐地捕捉到这个具有厚重灰色调的国度在20世纪末对变革的渴望、对新鲜事物的痴迷,通过他的视角,新旧交替时期的种种微妙和激烈之处被真实地传递出来,展现了那段逐渐远去的历史。